Afghanistan: cosa manca all’accordo tra USA e talebani? (ISPI)

Articolo originale pubblicato per ISPI, Scarica il Pdf del commentary ISPI

A un mese dal primo incontro preliminare con l’inviato statunitense per il processo di pace Zalmay Khalilzad, dal 25 al 27 febbraio e poi ancora sabato 2 marzo 2019 i talebani hanno riaperto le porte del loro ufficio politico di Doha, la capitale del Qatar. Il quinto dell’ultima serie di incontri avviati dagli Stati Uniti e dai talebani nell’estate del 2018, ma che hanno escluso il governo afghano.

A un mese dal primo incontro preliminare con l’inviato statunitense per il processo di pace Zalmay Khalilzad, dal 25 al 27 febbraio e poi ancora sabato 2 marzo 2019 i talebani hanno riaperto le porte del loro ufficio politico di Doha, la capitale del Qatar. Il quinto dell’ultima serie di incontri avviati dagli Stati Uniti e dai talebani nell’estate del 2018, ma che hanno escluso il governo afghano.

I colloqui di Doha sono stati i più importanti, tra i molti avvenuti durante tutta la guerra, sia per il livello delle delegazioni, sia per i risultati in termini di convergenza di intenti, benché con tempi e modalità differenti. Colloqui che però, a fronte delle aspettative, non hanno portato a un accordo condiviso: «Finora non vi è stata convergenza su alcun accordo o documento» ha dichiarato il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, il 3 marzo. Dunque, tutto rinviato ai prossimi incontri.

L’argomento cardine dell’incontro è stato il “ritiro completo” delle truppe straniere dall’Afghanistan, conditio sine qua non imposta dai talebani per l’avvio di qualunque soluzione negoziale; da parte statunitense è stata posta la volontà di proseguire la lotta al terrorismo, più per ragioni di opinione pubblica interna – propensa a sostenere il ritiro ma non a una soluzione che renda vani i sacrifici fatti. In merito all’ipotesi di ritiro delle truppe straniere entro un limite temporale da tre o cinque anni, discussa a febbraio dagli Stati Uniti con i paesi europei, i talebani hanno precisato che tali tempistiche non sono esito dell’accordo tra le due parti.

Che qualcosa sui tavoli di Doha si stesse muovendo si era capito già il precedente 25 gennaio, quando il capo dei talebani, il mawlawì Hibatullah Akhundzada, aveva nominato il mullah Abdul Ghani Baradar – fino ad allora e per 8 anni detenuto in Pakistan – a capo della commissione politica per il negoziato con gli Stati Uniti: uno dei più esperti tra i comandanti e acuto stratega politico, è forse la figura più influente tra i vertici talebani. Un cambio al vertice che ha avuto lo scopo di lanciare un preciso messaggio: è la leadership del movimento che si siede al tavolo negoziale la cui regia è nelle mani di un altro importante e storico rappresentante talebano, Sher Mohammad Abbas Stanakzai. Una scelta che è al tempo stesso un chiaro indicatore della mediazione tra Stati Uniti e Pakistan, e il ruolo di quest’ultimo nel processo negoziale.

Chi ha preso parte ai negoziati?

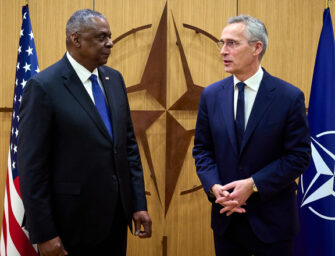

La delegazione statunitense guidata da Zalmay Khalilzad era composta da 15 funzionari, tra i quali il generale Austin S. Miller, comandante delle forze militari straniere in Afghanistan. In apertura dell’incontro, Khalilzad ha evidenziato la necessità di dare al negoziato tempi dilatati ed ha manifestato la volontà di definire una road map per l’Afghanistan – sebbene la priorità sia la salvaguardia degli interessi e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Obiettivi primari rispetto all’ambizione di dare al governo afghano un ruolo nel futuro del Paese.

Il mullah Baradar, investito dei pieni poteri decisionali e gestionali, ha guidato la delegazione talebana di 14 membri[1]. Il mullah Mohammad Anas Haqqani, figlio del defunto mujaheddin Jalaluddin Haqqani e fratello minore di Sirajuddin, leader della rete Haqqani e braccio destro del leader talebano, è stato l’unico membro del consiglio politico a non poter partecipare ai colloqui in quanto detenuto in Afghanistan; per lui già a gennaio il movimento talebano aveva avanzato richiesta di rilascio.

I temi discussi

Queste le tematiche affrontate nella tre giorni di Doha: ritiro totale delle forze militari straniere secondo un calendario concordato, impegno da parte talebana ad impedire che l’Afghanistan possa ospitare gruppi terroristi, come lo Stato Islamico o al-Qa’ida, in grado di minacciare la sicurezza statunitense e degli alleati, scambio di prigionieri e cancellazione dalle black list del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dei vertici talebani impossibilitati a viaggiare. Infine, altri due importanti temi affrontati sono stati la possibilità di un “cessate il fuoco” e la partecipazione al negoziato del governo afghano che i talebani considerano un “fantoccio”: un elemento rilevante è la possibile rinuncia da parte talebana ad annunciare la consueta “offensiva di primavera”.

Ruolo e diritti delle donne non sono invece nell’elenco dei temi oggetto di negoziato, né lo saranno.

Mortificato il governo di Kabul: escluso dal tavolo negoziale

Pur escluso dai negoziati, il governo di Kabul insiste nella ricerca del più ampio sostegno possibile da parte dei gruppi di potere e delle istituzioni tradizionali; in tale ottica il Presidente Ashraf Ghani ha convocato per marzo una Loya Jirga, l’assemblea dei leader politici e tribali, per concordare la posizione negoziale del governo nei colloqui con i talebani. Kabul teme che Washington possa negoziare un ritiro improvviso, ma è anche vero che l’inclusione in un secondo momento è oggetto di negoziazione da cui i talebani trarranno ulteriore vantaggio. Apprezzato in maniera trasversale il ruolo dell’ex presidente dell’Afghanistan Hamid Karzai.

L’opzione statunitense rifiutata dai talebani

L’opzione del ritiro, sostenuta dagli Stati Uniti, si basa sul disimpegno di 7.500 militari statunitensi entro il primo semestre 2019 e dei restanti 7.000 entro 3 o 5 anni, con un impiego esclusivamente di tipo contro-terrorismo che non includa i talebani tra i target: in linea con il limite temporale del 2024, sancito sulla base degli accordi bilaterali del 2014 che garantiscono l’utilizzo delle basi strategiche da parte statunitense.

La Nato (17.000 unità a marzo 2019) rimarrebbe in Afghanistan almeno fino al 2020 con una forza residua a supporto delle forze di sicurezza afghane. Infine vi è la questione dei contractor e delle compagnie di sicurezza private: al momento 25.239 operatori, destinati ad aumentare.

Riguardo alle conseguenze, il dimezzamento delle unità militari straniere e il parallelo taglio delle risorse destinate allo sviluppo e al mantenimento delle forze di sicurezza afghane – che dipendono al 90 percento dall’aiuto economico statunitense e della Comunità internazionale – lascia prevedere un probabile collasso dell’apparato di sicurezza nazionale e il probabile passaggio di molti militari e poliziotti nei ranghi delle milizie personali dei signori della guerra o della droga o degli stessi gruppi di opposizione armata. Uno scenario che aprirà a una ulteriore situazione di caos, alimentato da nuove dinamiche competitive e conflittualità tradizionali tra gruppi di potere, gruppi tribali e attori regionali.

Le incognite in sospeso

L’incognita principale è la rappresentatività: la delegazione a Doha ha parlato a nome di tutte le anime del movimento talebano o solamente della componente più vicina alla leadership? Il rischio è che le componenti più radicali e più giovani possano andare a rafforzare i ranghi dei gruppi che combattono il jihad globale, come al-Qa’ida e lo Stato islamico-Khorasan.

Preoccupa la sempre più massiccia presenza di jihadisti stranieri: l’Afghanistan sta vivendo l’effetto boomerang del jihadismo di ritorno. Nel Paese si sono riversati miliziani reduci della guerra in Siria: oltre agli afghani, anche uzbeki, uiguri, ceceni, arabi ed europei che non possono tornare nel vecchio continente.

Influisce, infine, la capacità talebana di muoversi con tempi molto dilatati e su più tavoli negoziali: con la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. Così facendo hanno indebolito e diviso il fronte internazionale, togliendo agli Stati Uniti il monopolio del negoziato.

[1] Tra questi, mawlawì Ziaur Rahman Madani, mawlawì Abdus Salam Hanafi, sheikh Shahabuddin Dilawar, mullah Abdul Lateef Mansoor, mullah Abdul Manan Omari, fratello minore del fondatore dei talebani, il mullah Mohammad Omar, mawlawì Ameer Khan Muttaqi, mullah Mohammad Fazil Mazloom, mullah Khairullah Khairkhwa, mullah Noorullah Noori, mawlawì Mohammad Nabi Omari e mullah Abdul Haq Waseeq.